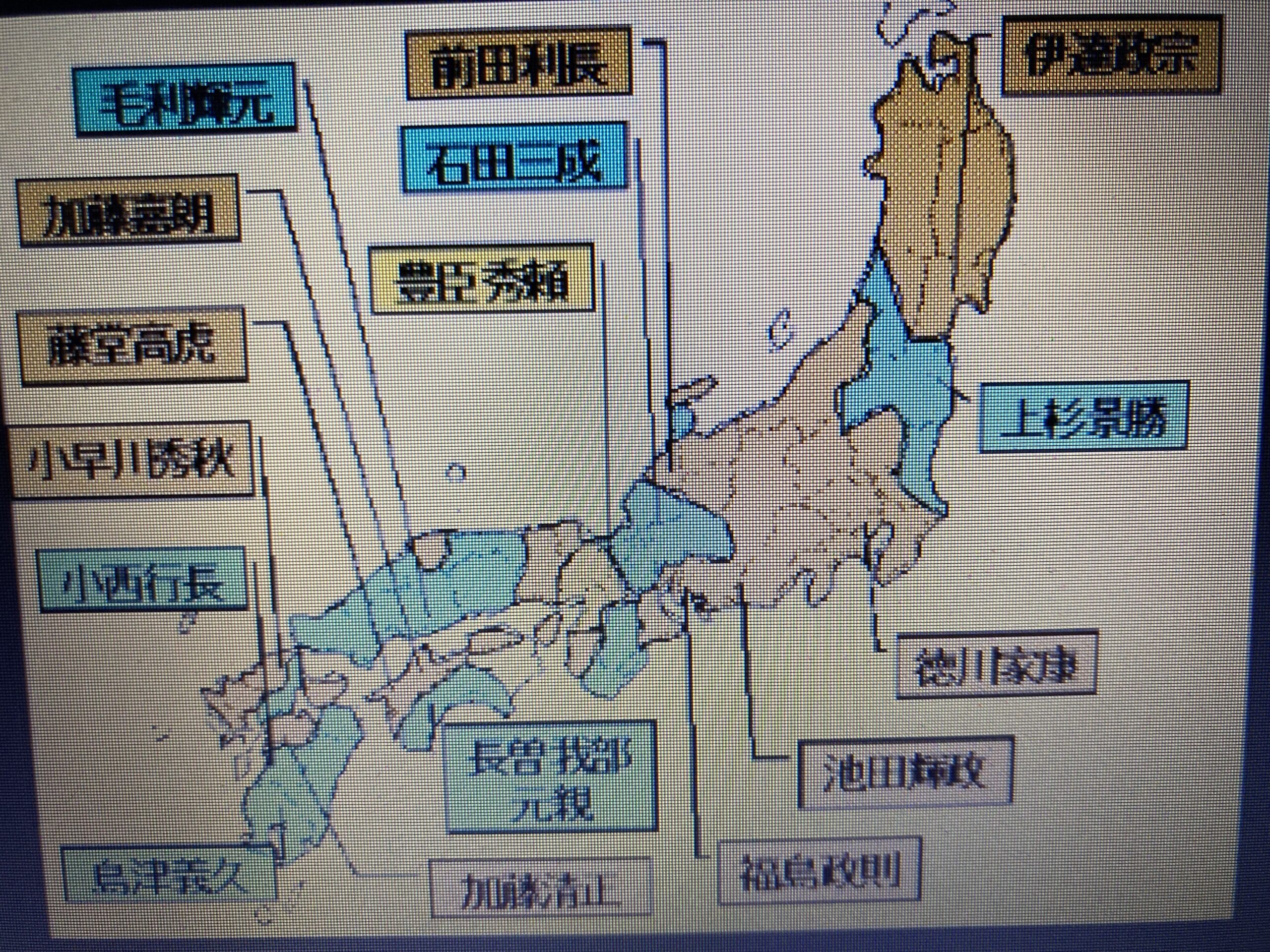

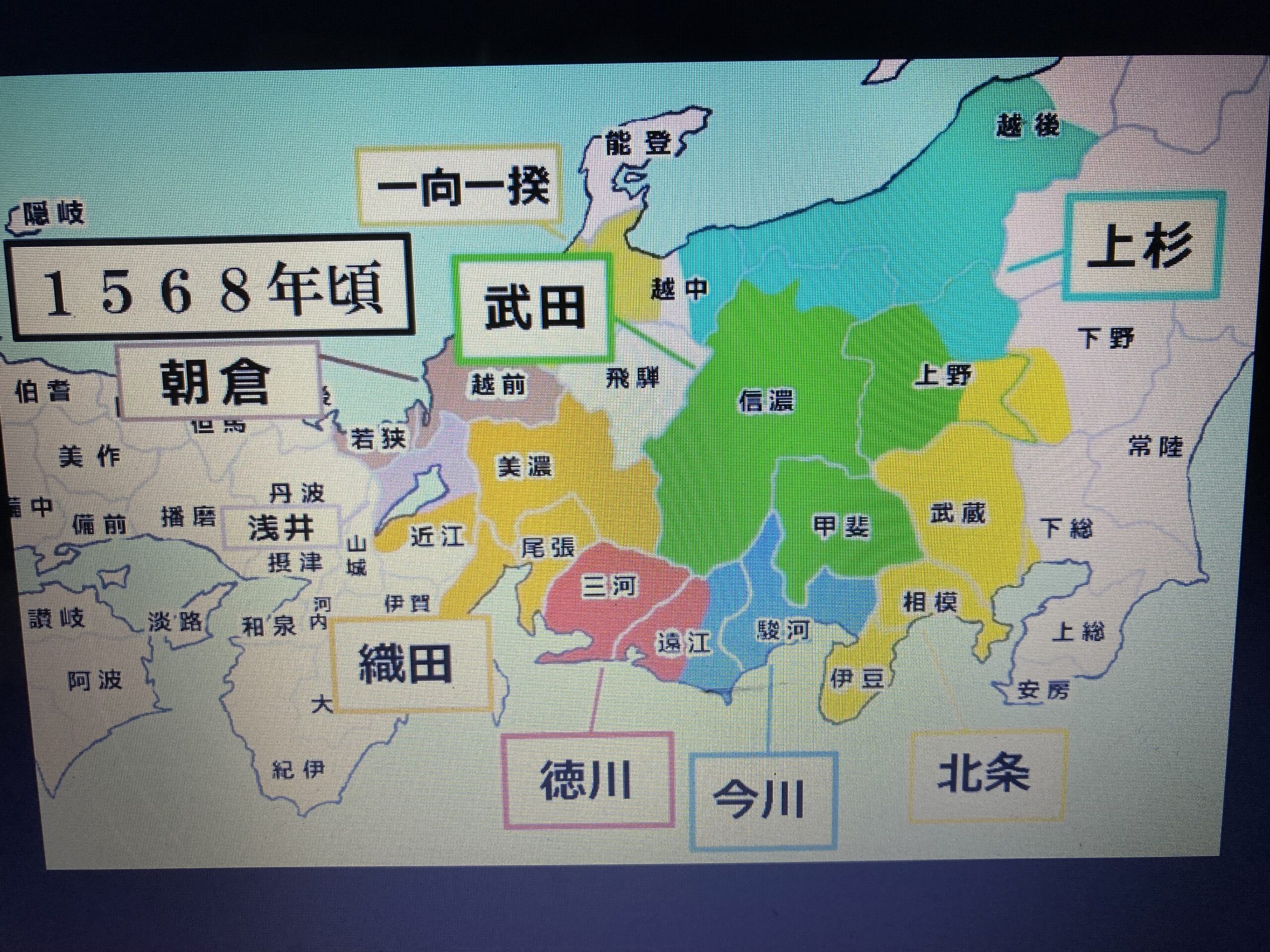

土曜更新 日本史戦国大名編 今日も豊臣秀吉 桃山文化について 項目が多いので中学レベルで習うところを記載していく。

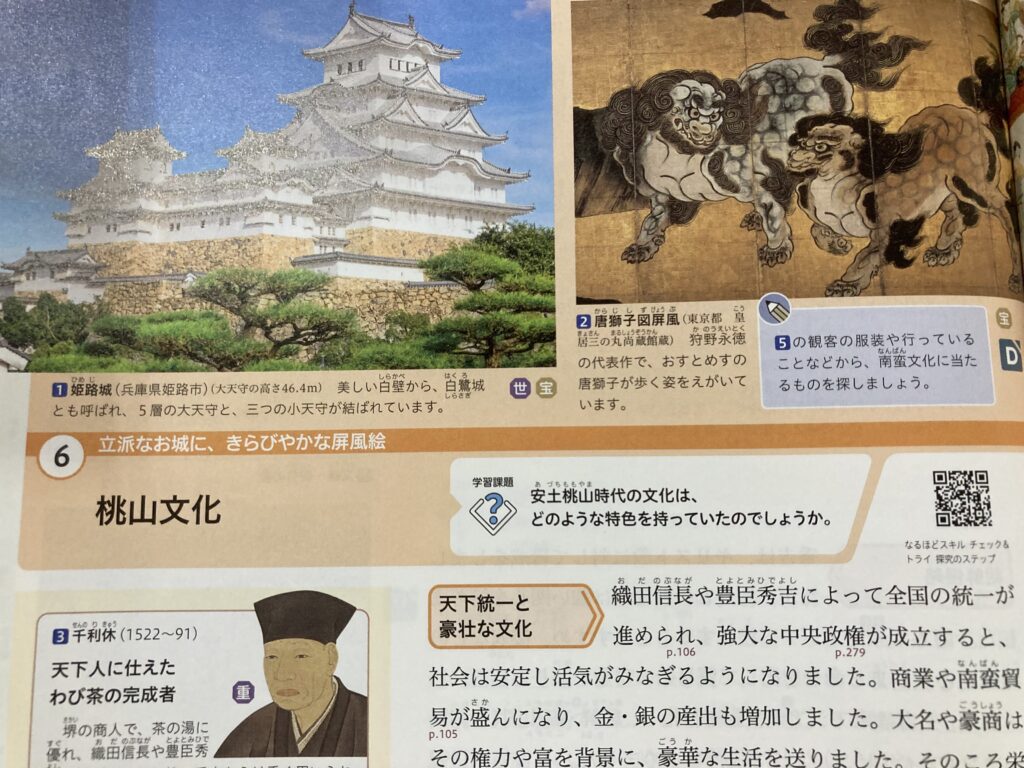

織田信長や豊臣秀吉によって全国統一が進められ、強大な中央政権が成立すると、社会は安定し活気がみなぎるように。商業や南蛮貿易が盛んになり、金・銀の産出が増加したことにより、大名や豪商は、その権力や富を背景に豪華な生活を送りました。その頃栄えた文化を桃山文化といいます。(伏見桃山の桃山からきており、紀の川市の桃山ではない)

①天守閣が築かれる→天守閣と安土城や大坂城、姫路城などの壮大な城で、高くそびえる天守と巨大な石垣が築かれ、支配者の強大な権力と富が示されました。狩野永徳により屏風に金銀をバックにして、獅子のみ黒紺で描いた唐獅子図屏風がある。

②茶の湯が流行する→信長・秀吉に仕えた千利休は質素な風情を工夫して楽しむ、侘茶を完成。中国から渡来した茶道具で評価の高いものは、大名の領地と同じぐらいの価値があった。

③歌舞伎のはじまり→出雲の阿国(おくに)という女性によってはじめられる。江戸時代中期になると、女性の歌舞伎役者は男性の見世物になるとして、成人女性が歌舞伎役者になることはできなくなり現在に至る。

④南蛮文化→キリスト教の宣教師や商人など多くのヨーロッパ人(主にスペイン、ポルトガル人)が来航し、パン・カステラ・カルタ・時計などがもたらされました。

豊臣秀吉は暗い雰囲気が嫌いで、鎧かぶとは黄金作り、気晴らしの花見が好きで、この時は身分の区別なく楽しむよう促したという。

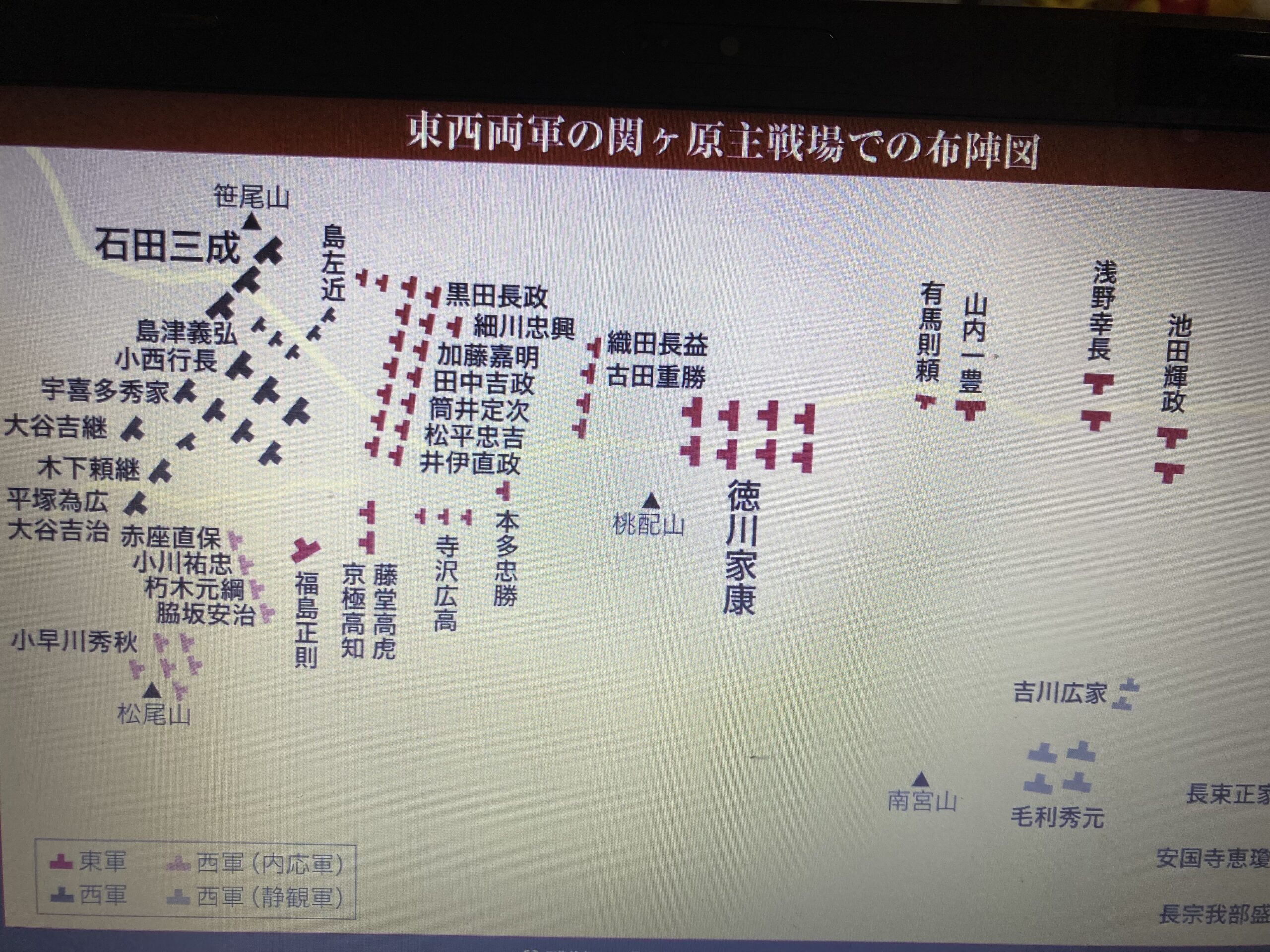

1598年、豊臣秀吉死去 大腸がん・痢病(激しい腹痛や下痢をともなう病気。おもに赤痢の類)・梅毒が死因であるといわれる。朝鮮出兵(慶長の役)は秀吉の死により撤退 秀吉危篤の床でそばにいた徳川家康など五大老に「秀頼(秀吉の子)を頼む」と涙ながらに訴えたという。

「露と落ち 露と消えにし 我が身かな 浪花の事は 夢のまた夢」秀吉辞世の句である

順番でいくと次は徳川家康だが、信長・秀吉の頃で教科書に出てくる戦国大名未紹介の人物をあげていく

次回は朝倉義景

13:00教室入室

13:30授業スタート 授業に入る 二中2生 社会 地理の学習 近畿、東海 群馬の県庁所在地は前橋でなく高崎とスマホに書いてあった→明治初期はそうだった 花粉症、蓄膿症で今朝病院に行ってきた 二中2生 社会 地理の学習 近畿、中部

14:40先生入室 病み上がりだが、見た感じ体調は戻っていそうだった

15:00中3生 理科 化学式、化学反応式 那賀高3生 日本史 文治政治、元禄文化

16:30授業終了

明日は二中の中間テスト対策 13:30より授業